Se c’è un fenomeno particolarmente suggestivo che ha come protagonista il nostro satellite naturale, la Luna, è sicuramente l’eclissi (o eclisse).

Abbiamo già avuto modo di approfondire un po’ sul moto della Luna nel post “La Luna, Keplero e i draghi”, che consiglio di rileggere (cliccando qui) come premessa a quanto segue ora.

Cominceremo il nostro viaggio dagli aspetti scientifici, andando a scoprire un po’ in dettaglio come si originano le eclissi, dopodiché amplieremo la nostra prospettiva alla cultura in generale, andando a capire come il fenomeno dell’eclissi abbia avuto rilevanti influenze in ambito letterario, cinematografico, artistico, musicale e persino nel mondo dei manga/anime.

Incominciamo con delle semplici definizioni, che dovreste già ben conoscere, ma è bene ricordare.

Una eclisse di Luna si verifica quando la Terra si trova tra la Luna e il Sole.

Una eclisse di Sole si verifica invece quando è la Luna a frapporsi tra la Terra e il Sole.

Una domanda interessante è la seguente: perché le eclissi sono dei fenomeni abbastanza rari?

Per rispondere, ricordiamo che il Sole, durante l’anno, descrive sulla sfera celeste un cerchio massimo denominato eclittica, nome derivante dal fatto che la Luna viene a trovarsi su tal cerchio durante le eclissi. Beh se adesso supponessimo per un attimo che l’orbita della Luna si trovi perfettamente sul piano dell’eclittica, allora avremmo un’eclissi lunare ad ogni plenilunio ed un’eclissi solare ad ogni novilunio.

Sarebbe suggestivo no?

La natura non funziona in generale come noi vorremmo e l’orbita della Luna risulta inclinata di 5°9’ sul piano dell’orbita terrestre.

Ciò implica che le eclissi si manifestano soltanto quando la Luna alle sigizie, e naturalmente pure il Sole, si trovano in vicinanza dei nodi.

Con la trigonometria sferica si potrebbe dimostrare che per il verificarsi di un’eclisse lunare, anche parziale, è necessario che la distanza Sole-nodo (denotiamola con ∆λ) sia in generale minore di circa 9°,9’, mentre per un’eclisse totale la suddetta distanza deve essere inferiore (4°,6).

Per il verificarsi di un’eclissi solare serve invece che, in generale, ∆λ < 15°,5.

Ne consegue che le eclissi di Sole sono più frequenti di quelle lunari. Ce ne sono infatti almeno 2 ogni anno e, in casi eccezionali, possono arrivare anche a 5, mentre in un anno si possono verificare da 0 a 3 eclissi lunari.

ATTENZIONE: qui si sta parlando di eclissi nel significato più generale della parola; è chiaro che se considerassimo soltanto le eclissi totali di Sole, quelli sì sono eventi di straordinaria rarità, tanto che possono trascorrere secoli prima di poterne apprezzare un’altra dallo stesso luogo. Già un’eclissi parziale di Sole richiede in media 2,5 anni per poterla osservare in un certo luogo.

Per eclisse solare totale intendiamo quel fenomeno per cui la Luna riesce a sovrapporsi perfettamente al disco del Sole che osserviamo in cielo, cosa che può avvenire perché dovete pensare che è vero che il nostro satellite naturale è molto più piccolo del Sole, ma allo stesso tempo c’è un’immensa distanza che separa tali corpi celesti e dunque, anche se molto raramente, tale “magia” può accadere.

L’ultima eclissi totale solare visibile dall’Italia si ebbe il 15 febbraio 1961. Di seguito un filmato d'epoca meraviglioso che illustra la suddetta eclissi vista dalla spiaggia di Roseto degli Abruzzi, il tutto accompagnato dallo stupendo Tema di Limelight, composizione colonna sonora dell'omonimo film del 1952 di Charlie Chaplin, composta da Chaplin stesso, qui interpretata dalla Mantovani Orchestra. Nella parte finale del filmato vengono riportati alcuni dettagli dell'evento, con accompagnamento musicale fornito dal Pas De Deux (Atto 1 n.5), tratto dal balletto Giselle di Adam, suonato dalla Filarmonica di Vienna sotto la direzione nientemeno che di Herbert von Karajan. Insomma un video letteralmente da pelle d'oca!

Un’eclisse totale di Sole può durare al massimo 7,5 minuti nelle regioni equatoriali, mentre la durata delle eclissi parziali può superare anche le 3 ore.

Facendo ritorno ad una trattazione generale, dato che il Sole impiega circa 6 mesi per andare da un nodo all’altro, le eclissi risultano distribuite in 2 gruppi, cioè nelle cosiddette stagioni delle eclissi, distanti 6 mesi l’una dall’altra.

Il tempo che impiega il Sole per passare allo stesso nodo è chiamato anno delle eclissi.

Siccome il nodo anticipa di 19°,35 in un anno, a causa del fenomeno della retrogradazione dei nodi, il Sole impiega 19 o 18 giorni meno dell’anno solare per passare 2 volte al medesimo nodo.

La media è di 18,63 giorni.

Ergo l’anno delle eclissi è formato da 365,25 - 18,63 = 346,62 giorni.

Ne consegue che il passaggio del Sole da un nodo all’altro avviene ogni 346,62/2 = 173,31 giorni, ovvero ogni circa 6 mesi, come già detto.

In ogni caso, sin dall’antichità era possibile prevedere tali fenomeni, per esempio in Cina e ovviamente nell’antica Grecia.

Il meccanismo delle eclissi fu infatti compreso da svariati filosofi greci, tra cui Anassagora, Filolao ed Empedocle, dalla metà del V secolo a.C.

Nel secolo seguente, Aristotele considerò l’eclissi come una prova del fatto che la Terra fosse sferica.

Egli infatti scrisse, nel 350 a.C. nel trattato cosmologico in 4 libri intitolato De caelo, cioè “Sul cielo”, quanto segue:

“È la forma della superficie della Terra che, essendo sferica, determina la forma di questa linea.” (De caelo, II, 14)

A seguito di questa introduzione di carattere generale, analizziamo un po’ meglio le eclissi solari e quelle lunari.

Eclisse di Sole

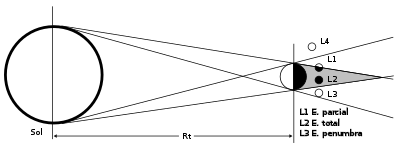

Prima abbiamo fornito una definizione abbastanza banale del concetto di eclissi solare. Perfezioniamola un po’ dicendo che una eclisse, anche parziale, di Sole si verifica quando la Luna interseca il prolungamento, dalla parte del Sole, del cono d’ombra della Terra, ossia quando il Sole e la Luna si trovano vicino ad un nodo dell’orbita lunare.

Ogni volta che il Sole passa al nodo lunare, cioè ad ogni stagione delle eclissi, può verificarsi un’eclisse solare.

La rarissima eclisse totale di Sole si può osservare da una fascia della Terra larga circa 200 km, mentre un’eclisse parziale risulta visibile da un’area che copre 30°-40° della fascia di totalità.

L’estensione delle 2 fasce appena elencate è piuttosto modesta confrontata alle dimensioni della Terra. E qui risiede la spiegazione del fatto che da uno stesso luogo sulla Terra non si possono osservare molte eclissi solari.

Walter Ferreri, nel libro Luna (edito da RCS MediaGroup S.p.A.), scrive a proposito del comportamento animale durante le eclissi solari totali quanto segue:

“È interessante, durante le eclissi totali di Sole, osservare il comportamento degli animali, che può essere il più vario. Per esempio, quando inizia la totalità i cavalli nitriscono spaventati mentre le galline…vanno semplicemente a dormire. Ho avuto personalmente modo di osservare, l’11 luglio 1991, su una spiaggia messicana, un nugolo di zanzare scomparire dal cielo con l’inizio dell’eclissi, così come gli uccelli, che con l’avanzare del fenomeno andarono a nascondersi. In un altro caso, ho potuto verificare come invece un cane (un pastore tedesco) non abbia fatto notare nessun comportamento anomalo durante l’eclissi totale di Sole del 26 febbraio 1998 nei Caraibi.”

Di seguito un ottimo schema, tratto da Wikipedia, illustrante un'eclisse solare totale.

C’è un caso molto singolare che ancora non abbiamo citato. Se infatti si manifesta un’eclisse solare quando la Luna è all’apogeo (distanza massima dalla Terra), il suo diametro apparente è minore di quello del Sole.

Nel suddetto caso, nel culmine dell’eclisse, la Luna riesce ad occultare solamente una parte del disco solare: si parla di eclisse anulare.

Infatti, intorno al disco oscuro del satellite compare un anello luminosissimo nel momento più rilevante dello spettacolare fenomeno stesso.Il motivo per cui l’eclissi si presenta talvolta in forma anulare sta naturalmente nel fatto che le orbite della Terra e della Luna non sono circonferenze perfette, ma ellissi, come descritto da Keplero in una delle sue famose 3 leggi.

Il cono d’ombra lunare ha una lunghezza variabile da un minimo di 57,5 raggi terrestri, quando il Sole è al perigeo (in gennaio), a un massimo di 59,5 raggi terrestri quando è all’apogeo (in luglio).

Viene inoltre definita grandezza dell’eclisse la frazione massima eclissata del diametro del Sole.

Cliccando qui potrete trovare una vera chicca, ovvero lo splendido thread realizzato dalla Prof.ssa Annarita Ruberto, sul proprio account Twitter, in cui viene riportato e spiegato il filmato più vecchio mai realizzato di un'eclisse solare. Buona visione!

Eclisse di Luna

Dato che la Luna in un’ora si muove tra le stelle di un tratto pari a circa il suo diametro apparente, la totalità in un’eclisse lunare può durare circa 2 ore.

Altro dato rilevante è che siccome il Sole, durante un mese lunare, si sposta in cielo di circa 30°, sussisteranno i 2 seguenti casi durante una stagione delle eclissi:

1) Una singola eclisse. Questo avviene quando la differenza di longitudine tra il Sole e il nodo è

∆λ = -10°. Il mese successivo, invece, essendo ∆λ = 30° -10° = 20° l’eclisse non potrà manifestarsi giacché ∆λ > 9°;

2) Nessuna eclisse. Ciò accade se il Sole al plenilunio dista dal nodo ∆λ = -12°. Infatti in tal occasione non ci può essere alcuna eclisse e neppure nel momento del plenilunio successivo, poiché la distanza Sole-nodo sarebbe ∆λ = 30° - 12° = 18°, che come sappiamo non porta al fenomeno dell’eclisse lunare.

Entriamo ora un po’ più nello specifico su come avviene un’eclissi totale di Luna.

Il primo step è rappresentato dal satellite che incontra il cono di penombra della Terra.

Tale fenomeno è appena percettibile a causa della lieve diminuzione dello splendore della Luna.

Il secondo step è il cosiddetto “primo contatto” con l’ombra.

Man mano che il fenomeno dell’eclissi procede, l’ombra della Terra va a coprire progressivamente la Luna.

Naturalmente si ha la “totalità” quando il satellite viene coperto completamente.

La fine della totalità avviene quando la Luna inizia a scappare dal cono d’ombra.

Abbiamo prima definito il “primo contatto”, chiaramente esiste pure il cosiddetto “ultimo contatto”, che si verifica quando la Luna esce completamente dal cono d’ombra.

Il termine vero e proprio dell’evento si ha quando il satellite esce pure dal cono di penombra. Di seguito una rappresentazione grafica di un'eclisse lunare tratta da Wikipedia.

Le eclissi totali di Luna possono durare, dalla fase di entrata nella penombra a quella di uscita, persino 6 ore.

Riportiamo ora un bel passo tratto dal già citato testo di Walter Ferreri in cui vengono narrate alcune vicende umane causate da eclissi di Luna:

“Un’eclissi che ebbe notevoli ripercussioni fu quella che si verificò durante la guerra del Peloponneso, nel 413 a.C. Le due principali città greche, Atene e Sparta, stavano combattendosi furiosamente per la supremazia e l’esercito ateniese, che aveva invaso la Sicilia, era in grossa difficoltà, a tal punto che il comandante ateniese Nicia decise di evacuare l’isola. L’operazione avrebbe potuto avvenire senza particolari problemi, se fosse stata effettuata al più presto. Ma la notte precedente l’evacuazione, il 27 agosto, si ebbe un’eclissi totale di Luna, e Nicia vide nel fenomeno una forma di avvertimento degli dei. Quindi, fu chiesto agli astrologi di interpretarlo, onde poter seguire il suggerimento che indicava. Questi risposero che il fenomeno era stato mandato per consigliare all’esercito di fermarsi in Sicilia ancora per “tre volte nove giorni”. Purtroppo per gli ateniesi, questo consiglio si rivelò disastroso. Il comandante nemico attaccò la flotta ateniese, distruggendola in gran parte e bloccando nel porto quanto rimaneva di essa. L’esercito intrappolato fu poi totalmente annientato e lo stesso Nicia venne ucciso. Un’eclissi di Luna fu invece favorevole a Cristoforo Colombo in uno dei suoi viaggi in America. Il grande navigatore, in Giamaica, si trovò in difficoltà in quanto gli indigeni del luogo si rifiutavano di fornirgli il cibo che chiedeva. Colombo, per sua fortuna, era però al corrente di un’eclissi totale di Luna che si sarebbe verificata a breve. Disse ai locali che se non avessero portato ciò che chiedeva, avrebbe tolto loro la luce della Luna. L’eclissi si verificò puntualmente e gli indigeni, spaventati dal potere di quello straniero, esaudirono le sue richieste implorando Colombo di far tornare la Luna com’era, richiesta che naturalmente di lì a poco fu esaudita. Una curiosità storica è il fatto che si ebbe un’eclissi di Luna (parziale) anche la sera del 3 aprile del 33 d.C. In questo caso il fatto notevole è che questa data è generalmente accettata come quella della crocifissione di Gesù Cristo.”

Aggiungiamo a tali curiosità storiche che la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi, nel maggio 1453, fu in parte dovuta al terrore che un’eclissi di Luna diffuse tra gli assediati.

Il saros

Abbiamo detto che un’eclisse si manifesta quando la Luna, alle sigizie, si trova in prossimità dei nodi.

Le eclissi si ripetono dunque in un periodo che è il minimo comune multiplo del mese draconitico (ricordiamo che denota il tempo di passaggio ai nodi) e del mese sinodico (ricordiamo che è il tempo in cui la Luna compie l’intero ciclo delle fasi lunari).

Tale multiplo corrisponde a circa 6585 giorni pari a 18 anni e 11 giorni.

Dopo un ciclo di 18 anni e 10 o 11 giorni le eclissi si ripetono nello stesso modo con caratteristiche che variano davvero minimamente da un ciclo all’altro.

Il suddetto periodo viene chiamato saros (o periodo delle eclissi).

L’incertezza dei 10 o 11 giorni dipende dal fatto che su 18 anni vi possono essere 4 oppure 5 anni bisestili.

La conoscenza del saros fu utilizzata per predire le eclissi nell’antichità.

Infatti, già il famoso matematico e filosofo Talete di Mileto fu in grado di predire un’eclissi nell’Asia Minore per il 28 maggio del 585 a.C., che si verificò proprio nella regione da lui indicata.

Quel giorno due popoli, i Lidi e i Medi, erano impegnati in una battaglia fra di loro quando all’improvviso il Sole scomparve.

L’immensa paura prese il sopravvento, mettendo in fuga entrambi gli eserciti.

Peraltro, l’interpretazione di quello straordinario evento come una manifestazione dell’irritazione degli dei per il loro comportamento, spinse i due popoli a trovare un accordo di pace.

Il saros ha la peculiarità di essere simultaneamente multiplo dei seguenti periodi lunari: 242 mesi draconitici, 223 mesi sinodici, 239 mesi anomalistici (un mese anomalistico è il tempo necessario per passare 2 volte al perigeo), 19 anni delle eclissi.

Il saros comprende, mediamente, 84 eclissi, circa metà di Sole e metà di Luna.

L’eclissi nella cultura varia

Il fenomeno dell’eclissi ha da sempre affascinato l’essere umano ed ha ispirato nel corso del tempo artisti, musicisti, poeti e così via.

Cominciamo questo viaggio dalla nostra adorata musica.

Probabilmente, il primo brano che perviene alla mente di molti quando si parla di eclisse è la canzone Total Eclipse of the Heart della cantante gallese Bonnie Tyler .

Trattasi di una grandiosa ballata stile rock, datata 1983, che nel 2006 la rete televisiva statunitense VH1 ha inserito alla posizione n.56 della classifica delle "100 più grandi canzoni degli anni '80".

Ne sono state eseguite diverse cover nel corso degli anni, tra cui quella della brava cantante italiana L'Aura, nel 2010, intitolata "Eclissi del Cuore”.

Esiste poi un famoso brano, pubblicato il 4 maggio 1994, della band statunitense Soundgarden intitolato Black Hole Sun, in cui si fa riferimento in modo figurato ad un’eclissi totale di Sole. La canzone venne peraltro premiata per la Miglior interpretazione hard rock ai Grammy Awards 1995.

Il frontman della band, Chris Cornell (1964-2017), ha raccontato di averla scritta in circa 15 minuti dopo aver trascorso tutto il giorno a guardare film horror. Non posso esimermi dal segnalare anche la meravigliosa cover jazz dei Scott Bradlee's Postmodern Jukebox feat. Haley Reinhart.

Il mitico Stevie Wonder, nel 1966, registrò la canzone A Place in the Sun, che in qualche modo è a tema perché la Luna, durante un’eclissi, è come se trovasse “un posto nel Sole”.

Meno velato è il riferimento fornito dai Pink Floyd. Infatti un loro brano del celebre album Dark Side of the Moon (1973) è intitolato proprio Eclipse.

Il suddetto brano ha fatto da accompagnamento all’accensione del braciere olimpico nel corso della Cerimonia di apertura dei XXX Giochi Olimpici di Londra 2012.

La Total Eclipse è quella inoltre cantata dal bizzarro contraltista tedesco di synth pop Klaus Nomi (1944-1983) nel 1981. Di seguito il video di una sua esibizione live.

Anche nella musica italiana troviamo dei riferimenti tra cui il tango pubblicato nel 1962 e interpretato da Adriano Celentano intitolato Si è spento il sole. Concludiamo questa carrellata musicale immaginando la Luna che man mano si allontana dal Sole dopo l’eclissi e diamo il benvenuto alla luce solare con il frizzante pezzo, datato 1985, Walking On Sunshine del gruppo rock inglese Katrina & The Waves.

Passiamo ora al mondo dell’arte pittorica.

Nel trittico dedicato alla “Crocifissione”, l’artista fiorentino Taddeo Gaddi (1300 circa - 1366), dipinse un cielo scuro e rappresentò la strana luce dell’eclissi solare in un cuneo bluastro, bordato da un filo d’argento. Ed è sempre il Gaddi a rappresentare l’Annunciazione” nella basilica di Santa Croce a Firenze con effetti di luce simili a quanto lui stesso osservò durante l’eclissi del 16 luglio 1330, che gli provocò una parziale perdita della vista.

Suggestiva è poi la Crocefissione, datata 1510, (che vediamo qui di seguito) da parte del pittore tedesco Mathis Grünewald (1480 circa - 1528), il quale inserì accanto al Cristo crocefisso il Sole che si sta oscurando.In Vaticano, il grandissimo Raffaello Sanzio (Urbino 1483 - Roma 1520) catturò, nell’affresco Isacco e Rebecca spiati da Abimelech del 1518-19, il bagliore della corona solare, coperto dalla cornice della silhoutte della Luna, durante un’eclisse totale.

Alcuni studiosi sostengono che l’eclissi anulare che transitava su Roma l’8 giugno 1518 potrebbe essere stata la fonte di ispirazione del noto artista di Urbino.

Più o meno dello stesso periodo (precisamente 1514) è la celebre e splendida incisione ove Albrecht Durer inserì in alto a sinistra un “sole nero”, legato alla simbologia magico-alchemica. L’opera, nel suo complesso, raffigurerebbe attraverso numerosi simboli lo stato di chi è preda della malinconia: la donna alata in primo piano sarebbe la personificazione stessa di chi è vinto da uno stato di profonda depressione, probabilmente scaturito dall’influsso nefasto del fenomeno celeste.Ippolito Caffi (1809 – 1866) è stato un artista e personaggio romantico di grande fascino e viene considerato tra i maggiori e più originali dell’Ottocento italiano. Una memoria dell’eclisse dell’8 luglio 1842 sarebbe presente nel suo dipinto Eclisse di Sole alle Fondamenta Nove (1842): Caffi avrebbe cercato di restituire allo spettatore i dinamici cambiamenti nella luce del cielo causati dal fenomeno astronomico, sullo sfondo di una Venezia magica.

Ma è con i primi anni del Novecento che fece capolino un primo vero e fedele ritratto dell’eclissi solare. La mano è quella di Howard Russell Butler, di formazione ritrattista, laureato in legge e in fisica. Un caso di commistione fra arte e scienza che lo ha reso certamente unico nel genere. Nel 1918 partecipò a una spedizione della Marina statunitense per vedere l’eclissi totale dell’8 giugno, che dipinse con precisione estrema, maniacale. L’anno successivo pubblicò un articolo dal titolo Painting the Solar Corona per la rivista dell’American Museum of Natural History di New York. Nel 1923 scrisse Painter and Space, or The Third Dimension in Graphic Art, in cui fece uso della sua conoscenza di nozioni di fisica per approfondire la questione di come rendere realisticamente la luce e la prospettiva nell’arte. Lo stesso anno a Lompoc, in California, dipinse la sua seconda eclissi. La terza arrivò nel 1925 a Middletown, in Connecticut.

Macchie solari, corona, forme dettagliate e reali. Le 3 eclissi dipinte da Butler sono un capolavoro artistico e allo stesso tempo un’ottima descrizione scientifica. Le 3 opere sono raccolte in un trittico, installato nel 1935 negli edifici dell’Hayden Planetarium, e oggi dimenticato nel deposito materiali dell’AMNH di New York a seguito della demolizione del planetario nel 1997. Repliche di tali straordinarie opere sono però visibili al pubblico presso il Fels Planetarium di Philadelphia, il museo della scienza di Buffalo e l’edificio della Princeton University, in New Jersey.

È giunto il momento di passare all’ambito letterario.

La storia della letteratura non è stata infatti esente dalle influenze del fenomeno dell’eclissi.

Già ne La Bibbia troviamo un passaggio che allude al particolare evento nel momento della morte di Gesù:

“Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio” Marco, 15;33.

Dante si ispirò al suddetto passo per scrivere i seguenti versi all’interno della Divina Commedia (Paradiso, XXIX):

Un dice che la luna si ritorse

ne la passion di Cristo e s'interpuose,

per che 'l lume del sol giù non si porse;

e mente, ché la luce si nascose

da sé: però a li Spani e a l'Indi

come a' Giudei tale eclissi rispuose.

Rimanendo tra le opere davvero antiche, anche nella celebre Odissea di Omero troviamo un’eclisse che va ad oscurare il cielo prima dell’entrata di Ulisse negli alloggi dei Proci, che verranno sterminati dall'eroe. Pertanto l’eclisse rappresentò in tal contesto il momento della vendetta del protagonista.

Nella letteratura latina, Tacito interpretò l’evento cosmico narrando che i soldati che assistono alla sparizione della Luna leggono il suo ritorno in cielo come un segno di auspicio per il superamento delle loro difficoltà.

Nel Medioevo sono molto diffuse le spiegazioni di tipo scaramantico dell’evento, nonostante già gli studi antichi ne avessero dato una spiegazione scientifica.

In ogni caso il fenomeno è raccontato pure in ambito letterarario per esempio da Guittone d’Arezzo (1230-1294), che scrive nelle sue Rime

Ora il cielo è oscurato; ma la ventura gira.

La planeta mi pare oscurata

de lo chiar sole, che riluce a pena;

similemente nel cielo è cangiata,

turbata l'aere, che stava serena.

Luna e stella mi par tenebrata,

salvandone una, che già non s'allena

e per vertute nel cielo è formata;

per lei lo sole si commove e mena.

Or ben mi par che 'l mondo sia stravolto:

forse ch'avrà a tornare in sua drittura

la ditta stella, che mi dà conforto.

Omo non de' sperar troppo in altura,

e per bassezza non si tegna morto,

ché troppo gira spesso la ventura.

Ma anche Giovanni Boccaccio (1313-1375) compose delle rime inerenti all’eclisse:

E, ben che spesso semplice paura

solare eclisse o squarciar nuvolette

faccia, chi 'l sente poco se ne cura.

Quel che morì per trarne di servaggio

mercé n'avrà per lo cammin selvaggio.

Qualche secolo più tardi William Shakespeare (1564-1616), che probabilmente ha assistito lui stesso a diverse eclissi, ne inserì riferimenti vari nelle sue opere teatrali, tra cui il seguente stralcio tratto dal Macbeth, Atto II Scena 4:

“Is’t night’s predominance, or the day’s shame,

That darkness does the face of earth entomb, 10

When living light should kiss it?”

Nella letteratura più recente si trova un riferimento importante in Nightfall, pubblicato nel 1941, di Isaac Asimov (1920-1992), straordinario autore di romanzi fantascientifici, ma anche di opere di divulgazione scientifica.

Nella suddetta opera viene introdotta l’idea che un mondo da sempre illuminato dalla luce di ben 6 Soli possa impazzire per l’inatteso ed unico evento di un’eclisse totale, responsabile della prima notte sul pianeta.

Nella ancor più recente saga letteraria e cinematografica Twilight di Stephenie Meyer il titolo di uno dei romanzi/film è Eclipse, titolo che segue una serie di altri titoli ispirati a vari eventi che accadono nel cielo (Twilight stesso, che significa “crepuscolo” e New Moon, il “novilunio”).

Anche se non ha a che fare con l’eclissi, bensì con le stelle di neutroni, un bel brano tratto dal film appena citato del 2010 è Neutron Star Collision (Love Is Forever) dei Muse, che potete ascoltare di seguito.

Restiamo un attimo nel mondo della cinematografia.

Il regista, attore e illusionista francese Georges Méliès (1861-1938) è sempre stato appassionato di astronomia: galassie, astri, soli e lune erano ricostruiti dal cineasta con dettagli barocchi all’interno dei suoi set, teatri di posa allestiti con effetti speciali rudimentali ma assolutamente geniali per essere i primi anni del 1900.

E così, 5 anni dopo il suo Viaggio nella Luna (Le Voyage dans la lune), Méliès tornò nel 1907 a parlare di momenti mozzafiato e creò fisicamente un'eclissi, narrata tramite l’allegoria di un corteggiamento tra Sole e Luna, dal titolo L’éclipse du soleil en pleine lune.

L’astronomo protagonista del breve film, assetato di bellezze celesti, sale al piano superiore del palazzo adibito a osservatorio per guardare meglio lo spettacolo. L’epilogo è intenso e inaspettato: le stelle cominciano a danzare intorno a sole e luna e l’astronomo, che si sporge per scrutare meglio il cielo, cade dalla finestra!

Alcuni hanno interpretato la suddetta eclissi come la prima rappresentazione di una relazione omosessuale sul grande schermo, opzione che Melies smentì, anche se Sole e Luna sono interpretati entrambi da due attori maschi.

Nel 1940 Walt Disney fece uscire il film capolavoro Fantasia, che riuscì ad unire animazioni spettacolari a dell'ottima musica classica.

Per esempio viene grandiosamente rappresentata la Danza delle ore tratta da La Gioconda di Amilcare Ponchielli (1834-1886), in cui animali di vario tipo (persino gli ippopotami) danzano come fossero persone reali.

Un segmento di questo spettacolo meraviglioso che è il film Fantasia, avente come sottofondo La sagra della primavera di Stravinskij (balletto con musica composto tra il 1911 e il 1913), è dedicato a fornire un mini racconto della preistoria, dalla formazione delle terre e degli oceani, sino all’avvento dei dinosauri.

Il momento dell’eclissi solare, verso la fine del pezzo, serve in un certo senso a stemperare l’estinzione dei dinosauri facendo uso di un mantello di luce speciale.

Storica è poi l’eclisse (nello specifico un allineamento Sole, Terra e Luna visti nello spazio) che dà il via al capolavoro di Stanley Kubrick 2001 - Odissea nello spazio, film datato 1968 basato sul romanzo omonimo di Arthur C. Clarke.

Il tutto è reso ancora più magnifico dall’incredibile brano in sottofondo, ovvero l'introduzione del poema sinfonico Also Sprach Zarathustra (op.30) di Richard Strauss (1864-1949).

Più recente, del 2007, è il film di Mel Gibson Apocalypto, ambientato nel 1518, quando i conquistadores spagnoli arrivarono per la prima volta su una spiaggia dello Yucatàn ove risiedevano i Maya.

L’eclissi rappresenta uno dei punti culmine del film. Infatti il fenomeno si manifesta proprio nel momento di pericolo per il protagonista Jaguar Paw, che sta per essere sacrificato dal re dei Maya.

La tradizione Maya riteneva che l’eclissi significasse l’arrivo di una stella-demone a forma di drago capace di inghiottire il Sole.

Dal punto di vista puramente visivo, una delle eclissi (in tal caso di Luna) più straordinarie mai rappresentate cinematograficamente è stata quella presente nel finale del film Hellboy (del 2004) diretto da Guillermo del Toro, ispirato all’omonimo fumetto di Mike Mignola.

Concludiamo questo nostro viaggio spingendoci nel mondo dei manga/anime.

Qui se c’è un’eclisse (solare) che spicca su tutte le altre è quella che avviene in Berserk, manga di grande successo scritto ed illustrato da Kentarō Miura sin dal 1989 ed ancora in corso di pubblicazione.

Nel 1997 ne è stato realizzato un primo adattamento anime composto da 25 episodi.

Di che cosa parla Berserk?

La storia (ambientata in una sorta di medioevo) è incentrata su un guerriero, Gatsu (nell’anime Guts), dall'infanzia a dir poco travagliata, che si troverà ad affrontare diverse forze del male.

Detta così sembrerebbe una trama lineare alla Dragon Ball, con un eroe protagonista e tanti nemici malvagi che si susseguono e vengono sconfitti.

Tuttavia la storia di Berserk è ben più complessa, articolata ed affascinante del solito stereotipo shōnen.

La primissima parte del manga (e i relativi episodi dell’anime del 1997) sono infatti incentrati su una sorta di preludio, la cosiddetta età dell’oro, dove gli elementi di tipo fantasy sono davvero limitatissimi e si può considerare invece come una vera storia di battaglie medievali e intrighi, una sorta di Game of Thrones in chiave manga/anime.

Al centro di queste vicende si erge la relazione triangolare (sì in tal caso ci potrebbe anche stare pensare alla famosa canzone di Renato Zero!) tra il protagonista, la ragazza guerriera Caska e un personaggio enigmatico e affascinante di nome Grifis (nell’anime Griffith).

Questo Grifis è un condottiero (ma di origini umili) che guida un’armata di mercenari, chiamata squadra dei falchi, di cui Caska fa parte e a cui si unirà anche Gatsu.

Ciò che fa da filo conduttore di tutta l’età dell’oro di Berserk è il bramoso desiderio di Grifis di acquisire potere, di diventare sempre più importante, di “raggiungere il castello molto lontano” a piccoli passi, coadiuvato dalla sua armata.

Grifis è un personaggio che è sempre sul filo molto sottile tra la gentilezza e la crudeltà/freddezza quando si tratta di raggiungere il proprio scopo ultimo, oltre che un abilissimo stratega, che non sbaglia (quasi) mai le proprie mosse.

La conoscenza di Gatsu influirà in modo pesante nel suo percorso e tra i 2 si creerà un rapporto molto ambiguo, difficile da definire, in cui in mezzo c’è, come già detto, la presenza di Caska.

Questa è la trama minima senza grossi spoiler dell’età dell’oro di Berserk.

Tutto procede in questo modo, sino ad un fatidico evento: l’eclissi!

Se nella lettura del manga la sorpresa per l’arrivo dell’evento viene leggermente smorzata dalla più approfondita premessa, nell’anime del 1997 lo spettatore si trova davanti quello che si potrebbe considerare uno dei plot twist più incredibili mai apparsi nella storia della televisione!

Se avete in mente il famoso plot twist delle nozze rosse in Game of Thrones, ciò che avviene durante l’eclissi di Berserk è forse ancora più intenso e strabiliante (e decisamente non adatto ai bambini).

Nel manga il capitolo intitolato “Eclissi” è il numero 73 del volume 12, mentre nell’anime l’eclissi inizia nell’episodio 23 dei 25 realizzati.

Non voglio fornire grandi spoiler, ma da quel momento in poi il lettore/spettatore si troverà di fronte un evento che è allo stesso tempo un misto di orrore puro (e non è tanto l’aspetto fantasy a dare questa sensazione, ma ancor di più quello narrativo e psicologico) e magnificenza.

Per darvi un’idea senza svelarvi nulla, vi riporto il brano che fa da sottofondo ad uno dei segmenti culmine dell’evento, ossia la straordinaria Sonata per pianoforte n.23 (detta “Appassionata”) mov.3 di Beethoven, rivisitata in una chiave di terrore, che è presente nel film Berserk - L’epoca d’oro - Capitolo III del 2013. Un consiglio, per chi fosse stato incuriosito, è di guardare prima il breve anime dell’1997 (lasciando il primo episodio come ultimo da vedere) per godersi a pieno il plot twist e poi, nel caso di forte interesse, cominciare la lettura del manga, dove la cura dei dettagli (anche narrativi) è sicuramente maggiore.

Tirando le fila del discorso, abbiamo avuto modo di constatare come il fenomeno dell’eclissi sia stato fonte delle più molteplici ispirazioni nella cultura umana e continuerà, con ogni probabilità, ad esserlo nel futuro.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fonti essenziali:

- Introduzione all’astronomia di Giuliano Romano

- La Luna di Walter Ferreri, a cura di Andrea Ferrara

- https://libreriamo.it/arte/eclissi-di-luna-il-fenomeno-interpretato-arte/

- https://www.artwave.it/cultura/letteratura/leclisse-una-sventura/

- https://nospoiler.it/2017/08/23/eclissi-solari-in-film-serie-tv/

- Berserk, Volume 12 n.73, di Kentarō Miura

Nessun commento:

Posta un commento